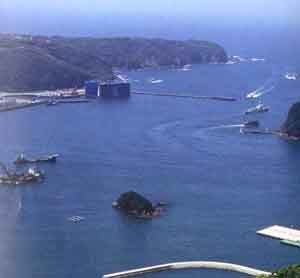

ペリーによって開かれた太平洋に臨む港町…静岡県下田市 ⇔武山(寝姿山)より下田港を望む。中央に見えるのは犬走島。穏やかで明るい海が広がる。 外国人が自由に歩けた異色の開港地。 元気のでる館 >各地をご案内 >静岡県下田市 アクセス 伊豆急行伊豆急下田駅下車/ 問い合わせ先:下田市観光協会 TEL:045−211−0122 |

深く入り組んだ湾、それを抱え込む腕のようにして狼煙(のろし)崎と須崎半島の洲佐利(すざり)崎がある。見るからに天然の良港。伊豆半島の南端に位置するこの地は、黒潮の流れる好漁場にも近い。 深く入り組んだ湾、それを抱え込む腕のようにして狼煙(のろし)崎と須崎半島の洲佐利(すざり)崎がある。見るからに天然の良港。伊豆半島の南端に位置するこの地は、黒潮の流れる好漁場にも近い。アメリカが江戸幕府に開国を迫った理由のひとつは、捕鯨船の補給基地を欲したため。下田はそれに最適の地だった。 下田港の岸壁に立ってみる。南国情緒あふれる淡く明るい青色の海に「サスケハナ号」の黒い船体が映える。この船は、ベリー提督の旗艦の名をとつて、当時の患船を模して造られた湾内遊覧の観光船だ。アメリカの水兵たちは、この港町をいたく気に入ったという。 双乳山より市街地と港を望む⇔ 今から150年ほど前、突如この港に、これとよく似た巨大な黒船が何隻も現れ、人々を驚かせた。春水7年(1854)3月3日、横浜で「日米和親条約」を締結したベリー提督は、その直後に艦隊を率いて入港してきた。「なんて美しい港だ」と。幸松代藩の真田幸教はペリー来航の非常時には海防警備を担当したので、松代藩顧問の佐久間象山が幕府の軍議役も務めることになった。吉田松陰、勝海舟、河井継之輔といった俊才たちが佐久間象山の名声を聞いて門を叩いている。このことは象山の「横浜陣中日記」からも確認できる。「火器の類は大小に限らず、尽く、むしろ包みにして送るべしと美作守殿(浦賀奉行)よりのさしずにてその通りに計らいし事なれば」と、伊揮政義から銃砲類は出来るだけ隠しておけと指示があったことを書き留めている。 ポーハタン号の艦上ステージで、日本人が初めて見た「ミンストレル・ショー」公演が始まったのは、饗宴が一段落してからだった。乗組員たちも集まってきたが、提督船室でペリーと一緒に食事を取った応接掛たちも、甲板に上がってきて特設ステージの前に座った。 神奈川県立博物館に、九名のジャパン・オリオ・ミンストレルズのメンバーが横一列に並んで、それぞれの楽器を演奏している絵が現存している。ペリー来航時に老中首座として苦労が多かった福山藩主・阿部正弘の家系に残されていた。 バンジョー、ボーンズ(カスタネット)、タンバリン、ヴァイオリンといった楽器は、ミンストレル・ショーの定番だったが、この絵は初期のミンストレル・ショーから進化した二本のギターも描かれている。それぞれの楽器を持った九人のメンバーは、ちじれ毛の黒い鬘をかぶり、顔に黒墨を塗って揃いの衣装を着けている。 横浜市立図書館にはミンストレル・ショーを措いた豊国作(五渡亭国定)『船中狂言図』が残っている。この絵はミンストレル・ショーのブルレスク(パロディ劇)で、女装した二人と軍服を着た男が演じている。『日本遠征記』は「女性役はボーイ達に振り当てられた」と書いているが、この絵は「リオンの娘」を演じているブルレスクを写したことは間違いない。豊国の刻印もちゃんと押されている。 「最後の別れを告げるのが名残惜しげであった。彼等に饗応し、歓待するために設けられた食卓で、彼らは大いに心地よく打ちとけた。」(日本遠征記) こうした記述からも、役人たちと通訳は幕府からの要請を、ある程度は仲介できるコミュニケーションをつくつていたと考えてもいいのだろう。ミンストレル・ショー関連の絵は、「ポーハタン号の他にも、下田のミンストレル・ショーを画いた絵もあった」。 ポーハタン号の大パーティーの四日後、嘉永七年三月三日(1854・3・31)ペリーの悲願でもあった日米和親条約(神奈川条約)が締結された。 ペリー艦隊に遅れて合流した帆船スループ・サナトガ号は、神奈川条約の写しをワシントンまで運ぶため、1854年四月四日、日本を離れた。 艦隊の全水兵がデッキに鈴なりになって歓声を上げ、船影が小さくなるまで手を振って見送った。軍楽隊は切ない望郷をつたえるようにヘンリー・ローリー・ビショップ作曲の「ホーム・スイート・ホーム」を演奏した。ペリー艦隊のたった一人さえも、この曲が後に翻訳唱歌「埴生の宿」になって、日本人に愛唱されるとは夢にも思わなかっただろう。 『ベルリ提督・日本遠征記』 1856年、フランシス・L・ホークスはペリーから編纂者としての依頼を受けたが、ホークスの序文を読んでみるとしぶしぶ引き受けた仕事だったらしい。ペリー提督とその友人たちの「懇請に迫られ」承諾したのだと書いている。肩書きが神学博士、法学博士のホークスは、この膨大な資料と向き合い編纂に手を染めるまでに、大変な覚悟が必要だったのだろう。 ペリーはこの遠征記が、主観的で偏った記述になることを恐れていた。ホークスが序文に書いていることを要約してしまえば、「客観性のある第三者の手によってあらゆる資料が織り込まれ、総合的視点で書かれることを望んだのだ」と説明している。ペリー艦隊のあらゆるセクションから豊富な情報が集められ、ホークスは遠征に参加した全士官と会って取材している。この大仕事は約三年で完成したが、三年の時間を相応と思う人と、短いと感じる人がいるだろう。でも、序文の以下の表記からも、大変な強行軍だったとしか思えない。  「この書の言葉は原稿のまま一語一語提督に読んで聞かせ、印刷者の手に廻す前に彼の校正を経たのである。校正刷も印刷所に返す前に、悉く提督が読んだ。」 (『日本遠征記』 (こ原序より) 「この書の言葉は原稿のまま一語一語提督に読んで聞かせ、印刷者の手に廻す前に彼の校正を経たのである。校正刷も印刷所に返す前に、悉く提督が読んだ。」 (『日本遠征記』 (こ原序より)編纂の完成は1857年十二月だったが、ペリーはそれから三カ月後の三月四日にリューマチ性心臓発作で死亡している。久里浜と横浜でくりひろげられた、ペリー艦隊上陸という一大ページェントの中で、軍楽隊はどんな曲を演奏したのだろう。アメリカ側の資料にはっきりした曲名が出ているのは「ヘイル・コロンビア!」「ヤンキー・ドゥードル」「星条旗」しかない。『日本遠征記』の中の「この楽隊は愉快な音楽を奏して」は、どんな曲なのかわからないし、たびたび現れる国歌という表現は、どの曲を指しているのか正確に知ることはできない。というのも十九世紀のアメリカは、まだ正式な国歌を認定していなかったからだ。それでも、ペリー軍楽隊のレパートリーは、演奏された曲数から考えても国歌とか愛国歌だけではなかったことがわかっている。横浜村で演奏された曲は「十編余りもこれあり候」と報告した福井藩士の古文書が現存している。(『黒船来航と音楽』) しかし、英語をまるで理解できない当時の武士の記録に、曲数は書いてあっても曲名が出てこないのは当然のこと。幕末の知識階級の中で英語が軽視されていたことは、アメリカまで伝わっていた。1846年ジェームズ・ビドルの艦隊が浦賀に入ったときの交渉でも、ほとんど英語が通じなかった。 ⇔「黒船祭」(5月第3土曜を中日に3日間)。ペリーー行と幕府の条約締結を再現した「調印式」  下田港の一角、稲生沢(いのうぎわ)川の河口付近にべリー上陸の地の碑がある。ここから掘割に沿って古い家並みが続く道には、幕末のころの面影がまだ残っている。この道は「ペリーロード」ともいう。ベリー提督は下田に上陸すると、この道を通って日本側との交渉場所である了仙寺(りようせんじ)へ入っている。横浜で締結された日米和親条約は細部について、まだほとんど決められていなか

った。そのため、この寺を会場に10日間にわたる日米の協議が行われている。 下田港の一角、稲生沢(いのうぎわ)川の河口付近にべリー上陸の地の碑がある。ここから掘割に沿って古い家並みが続く道には、幕末のころの面影がまだ残っている。この道は「ペリーロード」ともいう。ベリー提督は下田に上陸すると、この道を通って日本側との交渉場所である了仙寺(りようせんじ)へ入っている。横浜で締結された日米和親条約は細部について、まだほとんど決められていなか

った。そのため、この寺を会場に10日間にわたる日米の協議が行われている。了仙寺は寛永12年(1635)徳川家光によって創建された日蓮宗の古剃。広い境内には、日米交渉やベリー提督ゆかりの旧跡がいっぱい。宝物館では当時の資料を数多く展示している。 ところで、下田には他の開港地のように外国人居留地は造られなかった。下田奉行が聞いた草競馬 「黒船祭」。「黒船道中」と呼ばれるパレードに参加する米海軍軍楽隊⇔ 「下田条約」の取り決めによって、外国人は町中を自由に歩ける「遊歩権」が保証されたのだ。ということは、外国人と日本人の交流の機会もそれなりにあったはず。さまざまな出会いが生まれたのでは・・・、などと考えながら、伊豆地方独特のなまこ壁の家々の間を抜ける細い路地を歩いていると、偶然、これも下田の名所のひとつ「安直楼」の前に出た。 現在は寿司屋となっているが、その昔、晩年の唐人お吉がここで小料理屋を営んでいたという。アメリカの初代総領事としてこの地に赴任したハリスとお吉のラブロマンス・・・。2人が暮らした玉泉寺(ぎょくせんじ)も健在、この寺はハリスの宿舎兼アメリカ総領事館として利用され、日本ではじめて星条旗が掲げられた場所である。  ⇔遊覧船「黒船サスケハナ」での下田港内めぐり ミンストレル・ショー ペリー艦隊の「ジャパニーズ・オリオ・ミンストレルズ」は、明らかに本国で人気のクリスティー一座のコピーでした。十隻のペリー提督の大艦隊には三隻の輸送船を除いても千五百人近い乗組員がいたので、その中にはプロ顔まけの芸達者な連中がいた。 ペリーが乗組員の同好会活動を積極的に援助していたのは、演じる側の劇団員のためだけではない。「ジャパニーズ・オリオ・ミンストレルズ」 の公演は、娯楽の少ない水兵たちがいつも大歓声で迎えた貴重な艦隊のイベントだった。千人を越える乗組貞を管理する艦隊幹部にとって、日曜日には共に讃美歌を歌い、軍楽隊の演奏を聴き、ミンストレル・ショーで思い切り笑うことが、欲求不満を解消する有効な手段だった。艦隊の中にはミンストレル・ショーの他にも、水兵たちの劇団が複数あって、演劇に知識のある士官が指導しながら航海の合間に熱心にリハーサルを重ねていた。 ミンストレル・ショーの歴史を退屈しない程度に 十八世紀後半から十九世紀のアメリカは、白人が黒人を模倣するパフォーマンスが現われた。 黒人に扮する方法は、アルコールに漬けたコルクを燃やして黒い粉末を作り、水で練ってクリーム状にしたものを顔から手足まで塗りたくつた。こうしたパフォーマンスの代表的なキャラクターがトマス・ダートマス・ライスの(ジム・クロウ) で、ライスの歌「ジャンプ・ジム・クロウ」とダンスは、ボストン・ポスト紙が「現代最高の人気キャラクターはヴィクトリア女王とジム・クロウだ」とはやし立てたほど、成功を収めている。 こうした白人のブラック・フェースのパフォーマンスを、音楽中心のショー形式に発展させたのが、ダン・エメットだった。1843年結成されたエメットの四人組「バージニア・ミンストレルズ」は、二年後に現れた「エチオピアン・セレネダーズ」としばらくは人気を二分した。このショー形式の代名詞となった「ミンストレルズ」、つまり「吟遊詩人たち」のネーミングはエメットの発想から生まれている。 次に現れたエドウィン・ピアーズ・クリスティーの「クリスティー・ミンストレルズ」は、先行したグループを追い抜いてトップの座についた。たしかにフォースター・ソングの力もあったが、最も大きな要因は「ミンストレル・ショーのスタイル」を確立したことだった。 クリスティー一座が始めた三部構成は、ほとんどの劇団が模倣したので、いつの間にかミンストレル・ショーの定番になった。 第一部は「ウオーカラウンド」で、司会役のインタラキュターを囲んで楽器を持ったメンバーが座り、黒人訛りのギャグと歌で黒人の生活を揶揄したやりとりを、面白おかしく演じた。インタラキュターはメンバーたちのマヌケな語を終始にこりともしないで聞き、大真面目に応えた。漫才の「ボケ」と「つっこみ」 のような、温度差のウケを狙ったものだった。第二部はオリオと呼ばれるごちゃ混ぜのステージになる。歌ありダンスあり、オペラのパロディーありといった、おもちゃ箱をひつくり返したような、何でもありの奔放さだった。オリオの見せ場はスタンプ・スピーチ)で、政治とか時事問題を間違いだらけの言葉でしゃべりまくる演説風の漫談にして、黒人の無教養を笑い物にした。スタンプ・スピーチの流れはヴオードヴィルを経て、今でもアメリカのエンタテインメントの世界に根強く生きている。ウッディ・アレン、エディー・マーフィーなど、数々の才能を輩出したスタンダツプ・コメディアンは、アメリカのショー・ビジネスから決して消えることはない。ショーの最後はアフターピースとかバーレスクと言われたパロディー劇になる。ストウ夫人の 『アンクル・トムの小屋』のような、ポピュラーな原作をパロディーにした寸劇で、南部のプランテーションを舞台にしたものが多かった。 フィナーレは出演者全員のコーラスとタップ・ダンスのミックスで閉めた。 1860年代に入るとアメリカは南北戦争に突入していったが、戦争が終わってみれば奴隷解放と歩調を合わせてミンストレル・ショーのブームは火が細るように去っていた。南北戟争を挟んだ1860年代から70年代になると、ミンストレル・ショーは黒人の一座も結成された。カレンダーズ・ジョージア・ミンストレルズが最も有名だが、彼らは黒人ミンストレル・ショーの代名詞になった。ミンストレル・ショーはアフロ・アメリカンがエンタテインメントの中に入っていく大きなチャンスになったが、後世ミンストレル・ショーのキャリアから、多くの黒人アーティストが生れている。歌手のマ・レイニーとかべッシー・スミスがそうだったが、「メンフィス・ブルース」「セントルイス・ブルース」などの名曲を書いて、「ブルースの父」と呼ばれたウィリアム・クリストファー・ハンディもそうだった。 ミンストレル・ショーは、アメリカ文化の特性でもある無秩序が集約されていたが、南北戦争が終わっても、この国のエンタテインメントの本質は変わることはなかった。衰退したミンストレル・ショーと入れ替わって、同じ遺伝子を持つ 「ヴオードヴイル」が台頭した。歌と踊りとタップ・ダンス、奇術、ナクロバット、漫談、寸劇といった混然とした大衆芸能の世界を受け継いでいだヴオードヴイルは、「ヴオードヴイリアン」の語源にもなったが、全盛時代を迎えた十九世紀の後半あたりから、全米にボードビル劇場が乱立した。キースとかオールピーといった大手イベンターのチェーンが何百もの劇場を支配していた。ヴオードヴイルに引き継がれたアメリカのエンタテインメントは、二十世紀にはさら進化して、ブロードウェイ・ミュージカルを開花させることになる。 |