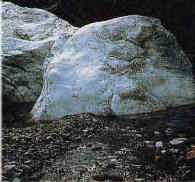

宝石の一大消費国である日本、その鉱物が日本でも採集できる 宝石の一大消費国である日本、その鉱物が日本でも採集できる トパーズ(黄玉)、サファイア、ルビー(綱玉石)等の鉱物が日本でも採集できる。 「鉱物」辞書を引くと(天然に産する物。ほぼ一定の化学組成と、通常ほぼ一定の結晶構造を持つ固体= 『大辞林』=)とある。 ←河原の翡翠原石 |

|||||||||||

元気のでる館 > パワーストーン > 翡翠 新潟県糸魚川市

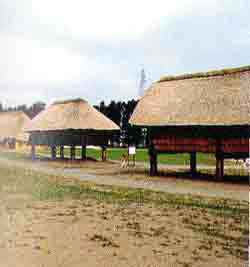

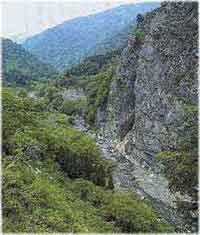

その川中に、点々と大きな白い岩がある。それがヒスイの原石だという。水流に砕かれ、小さな石となって、その一部が糸魚川の浜に流れくだっている。大岩璧は明星山の山肌で、この岩場に生える真柏は盆栽の王者だとされて いて、それを採るためにロープをたらし、こちら側から見ると点のようになって人が動いている。狭まった山峡の空はすくなく、この絶壁を仰ぎ、 眼下の渓をのぞくと、目くるめく思いがする。千国筋道ともよばれる塩の道は山口からいちど姫川をはなれて東に山中に入り、雨飾山をまいて西 から南へ、美しい山上湖白地をとおり、大網峠越えに、再び姫川をわたり白馬岳の麓をゆく道で、昭和も戦後間もなくまでは使われていた山と 海を結ぶ道でした。今はハイキングコースとして標識も整っている。また糸魚川近郊、姫川沿いには温泉が多い。たとえば南小谷から入った 山間のが耶温泉は江戸期にはじまり、しっかりとした三階建ての山の宿で、湯はいうまでもなく料理もよいせいか湯治客がたえない。 ひすいの産地糸魚川 かつて日本にひすいの産地はなく、それらのひすい文化は、すべてビルマや中国から伝来したものであるとされていた。しかし、日本の遺跡からひすいの原石や工房跡が発見され、太古のひすい文化が日本発祥であることが証明された。小滝川下流に位置する縄文時代中期の遺跡。ここからひすいの完成品2点を含む原石250点余りが出土し、日本最古のひすい加工遺跡だったことが判明した。新潟県南西部、姫川(ひめかわ)の支流小滝川(こたきがわ)流域は、古くからひすいの一大産地であった。縄文・弥生・古墳の各時代を通じてひすいの原石が大珠や勾玉などに加工され、全国各地に送り出されていた。 糸魚川産のひすいが発見されたおもな遺跡 北は北海道から南は九州まで、ひすい製品が各地の遺跡に広く分布していることがわかる

2、三内丸山遺跡(青森県) 3、玉jll遺跡(山形県東田川郡羽黒町玉川) 4、冨山県内遺跡 5、吉崎遺跡(石川県羽咋「はくい」市) 6、垣内古墳(京都府船井郡園部町) 7、豊中市(大阪府豊中市) 8、飛鳥寺(奈良県) 9、出雲大社(島根県出雲市) 10、福岡県内遺跡 11、熊本県内遺跡 奴奈川姫(ぬながわひめ)の伝説 縄文時代から古墳時代にかけて、現在の新潟県付近に「越」という国があった。越は、質の良いひすいが採れることで有名だった。奴奈川姫は、越の国王だった。あるとき、出雲国(現在の島根県)の大国主命がやってきて、奴奈川姫と結婚をする。当時、ひすいは豪族たちにとって権威の象徴だったので、越の国のひすいや加工技術目あての政略結婚だったようだ。結局、大国主命との関係がうまくいかなくなった奴奈川姫は、出雲の固から逃げるが、大国主命の軍勢に追いつめられて、ついには自害したと伝えられている。 日本発祥のひすい文化 日本で縄文時代から使われていた石に「ひすい輝石」がある。かつては硬玉と軟玉の両方を指したが、現在国内でひすいといえば、硬玉のひすい輝石のことを指す。古代社会において権力の象徴となったひすいの勾玉や大珠は、日本各地で出土している。 1938年、新潟県の糸魚川流域でひすいの産地が発見され、日本で出土した勾玉や大珠と同じものであることが確認された。明治期に発見された糸魚川市の長者ケ原遺跡はその後の発掘胴査で、縄文時代中期のひすい加工集落の跡であることがわかり、ひすいのや工房跡が次々と発見された。 また、島根県の出雲大社真名井遺跡、青森県の三内丸山遺跡、奈良県の飛鳥寺跡などからも、糸魚川産と見られる勾玉や大珠が出土した。昭和になってようやく太古のひすい文化の発祥は、日本であることが証明されたのである。ひすい文化は、古墳時代以降、歴史の舞台から完全に姿を消してしまったため、こうした発見が遅れたともいえる。しかし、それ故に悠久のロマンを現代の私たちに感じさせてくれているのもまた確かである。三内丸山遺跡からは、テニスボールよりやや小さいひすいの大珠4個が出土。交易の広さとともに、三内丸山遺跡の豊かさを証明した |

|||||||||||

|

|||||||||||