悟りをこえて自然のままにあった人間良寛を訪ねる

悟りをこえて自然のままにあった人間良寛を訪ねる良寛は人をへだてる心、差別する心をとことん嫌った。だからこそ子供を愛し、ノミにいたるまで全ての動物を自分と同等にあつかい、特に子供はその真にしていつわりなきを愛したという。

良寛のふるさと出雲崎=三島郡出雲崎町は、海沿いに 一本の道が走り、その両側に黒い家が並ぶおだやかな町。かつては佐渡相川産の幕府御用金の陸揚港としておおいに賑わった。その頃は人口 一万八千人もいたという。現在は特産もなく過疎の町で、住民も七千人に減ってしまった。

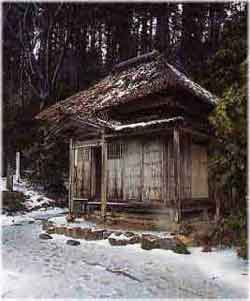

←五合庵

47歳の良寛が初めて住居と定めたところ。小さな五合庵の机の上には石硯と筆、そして漆のように黒くなった五、六十帖の紙が置いてあったと、良寛と親交のあった近くの漢学者鈴木文台は記している。良寛は48歳から59歳までの十数年、この五合庵で暮 らした。現在の建物は大正3年に再建されたもの。

象潟(きさかた)から、にわかに越後路に入り、旅の終わりへとピッチが速まる。その途中、雄大な一句「荒海や佐渡に横たふ天河」の句が生まれました。

ちょうど出雲崎からは佐渡の島影が見渡せます。高台にある良寛と夕日の丘公園からの見晴らしがすばらしい。

そこから近くに芭蕉像と句碑の立つ芭蕉園があります。

また、その斜め前には芭蕉が泊まった旅館、大崎屋の跡の標識が立っています。

この附近の昔ながらのたたずまいを残す町並みも楽しめます。

芭蕉園 JR越後線出雲崎駅より申で10分

親不知(おやしらず)海岸・市振

北陸最大の難所として綴られている親不知は、今も断崖絶壁に日本海の波が打ち寄せています。晴れた日は海が青く輝いて美しい。観光用の展望口から急勾配の坂を下って海岸まで下りられます。このポイントに来るには、JR糸魚川駅からタクシーを利用する。親不知駅にはタクシー乗り場がなく、徒歩では展望台まで一時間近く。

そこからさらに西へ走ると、市振の町に入ります。

「山家に遊女も寝たり萩と月」

の句の舞台となった旅籠の桔梗屋跡は郵便局の近くで、説明板が立っています。

そこからすぐの長円寺には芭蕉の句碑があります。

親不知展望台 1R北陸本線糸魚川駅より車で25分

市振 JR北陸本線市振駅より徒歩5分、親不知展望台より車で15分

元気のでる館 > 各地をご案内 > 新潟県

|

|---|

良寛は宝暦八年(一七五八)、越後出雲崎(新潟県三島「さんとう」郡出雲崎町)の神官を兼ねた名主、山本家の長男として生まれた。「名主の昼行灯」と呼ばれた少年のころより、疑うことを知らぬ純真孝心をもっていたとする逸話が幾つも伝えられているが、良寛十八歳の孟蘭(うら)盆の夜、一晩中、好きな酒をあおり、盆踊りに興じて、その翌日、仏門に入ってしまった。周囲を驚かせる突然の発心であったらしい。二二歳で正式に得度した良寛は国仙(こくせん)和尚に従って備中(岡山県西部)の円通寺で十数年の厳しい修行をした。四○歳も近くなって越後出雲崎にもどったが、勤皇の志あつかった父は皇室の衰微を嘆いて京都の桂(かつら)川に入水(じゆすい)自殺をしていたし、母は十年余り前に亡くなっていて、生家は没落の手前にあった。その門前にしばらくたたずんだ良寛は、飄然とそこから立ち去って転々と乞食(こつじき)生活をしたのち、良寛が四十七歳になってはじめて住居と定めた国上(くがみ )山の五合庵にはいる。六〇歳のころには山を降りて山麓の乙子(おとご)神社境内に草庵を結び、「この里に手まりつきつつ子供らと遊ぶ春日は暮れずともよし」と、仏の道に遊ぶ生活を送った。文政九年(一人二六)、老いの迫った良寛は島崎村(三島郡和島村)の木村家に身を寄せる。良寛を敬愛する年若い貞心尼(ていしんに)と親交を結んだのもこのころである。五合庵の名は、最初にこの庵に住んだ万元が国上寺の住職良長僧都から、毎日米五 合を給されていたので付けた名であり、後には国上寺の住職の隠居する場所として用いられたという。良寛はここで托鉢に出たり、座禅したり 、「源氏物語」、「万葉集」、「永平録」などを読み、また多くの漢詩、長歌、短歌を生み出していった。

五合庵の句碑 「たくほどは風が持てくる落葉かな」

五合庵の歌碑 「明日からは若葉摘まむと思ひしに 昨日も今日も雪は降りけり」

乙子神社では、良寛は59歳ころ五合庵からここに移り、約10年間をこの庵で暮らし、泥棒に眠たふりをして、唯一の布団を与え、泥棒が去った後、「ぬす人にとり残されし窓の月」と詠んだという話は有名。

良寛は、「如何なるが苦しきものと問ふならば人をへだつる心とこたへよ」と詠んでいる。

字(あざな) は曲、号は大愚。俗名、山本栄蔵。諸国を行脚修行して1796年ごろ帰郷。国上山(くがみやま)の五合庵に住み、農民や子供らと交わり超世俗的 な一生を送る。

|

| 「わがたらりねのおくつきどころ」 と歌った出雲崎の海 |

良寛は万葉の歌を慕い、その語法を借りて詠んだ歌が少なくない。上の句に『万葉集』に類例をもつものもあるが、だからと言って、それが良寛の歌を貶めることにはならない。民族共有の器を使いながら、そこにおのずからなる思いを満たし、それを歌にして口ずさんでみれば、まがうことなき良寛の歌になっているのです。良寛は法を説かなかった。弟子を取ることもしなかった。世俗の名声などとは無縁に、自ら天真の生をたのしみ、それを示しただけだった。「世の中にまじらぬとにはあらねどもひとり遊びぞ我はまされる」と良寛はうたう。その歌も、中央歌壇の外にあって、おのずからなる世界をおのずからなる声でうたっただけなのです。 新潟県新潟市

生家の橘屋跡に建つ良寛堂(大正11年)⇒ 生家の橘屋跡に建つ良寛堂(大正11年)⇒良寛は木村家で、天保二年(1831年一月六日)七十四歳で亡くなるが、この最晩年期に登場するのが貞心尼である。 長岡藩士の娘でニ十三歳で夫に死別し出家した貞心は、良寛の高徳を聞き知って、長岡からはるばる塩入峠をこえて訪ねてくる。 この貞心尼がなかなかの美貌であったことは、貞心尼の弟子が語り伝えていて、それもあってか、貞心尼と良寛の出会いはロマンとしても伝わる。 歌集 貞心尼編「蓮(はちす)の露」、二人の愛の贈答歌より。 (君にかくあひ見ることのうれしさもまださめやらぬゆめかとぞおもふ) 貞心尼 (ゆめの世にかつまどろみてゆめをまたかたるもゆめもそれがまにまに) 良寛 「現世の本来無」を悟りとした良寛の姿はどこにいったのかと思えるが、そこには悟りをこえて、自然のままにあった人間良寛が顔をだす。それは、そのまま死の床へとつながっていった。木村家の前の道をさらに奥に行くと、良寛の墓のある隆泉寺がある。晩年、島崎村で若い貞心尼と清らかな恋情をはぐくみ、七四歳で没した。 |