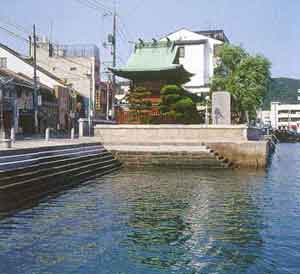

海に迫った斜面に沿って町は広がっている…広島県尾道市 海に迫った斜面に沿って町は広がっている…広島県尾道市  ⇔坂の途中、ふり返って波静かな尾道水道を望む、坂を上れば寺に出合う「寺の町」を実感する 元気のでる館 >各地をご案内 >広島県尾道市 アクセス JR山陽幹線新尾道駅下車/山陽自動車道尾道ICより約15分 問い合わせ先:尾道市役所観光文化課 ℡0848-25-7184 尾道ロケ地巡りへ 浄土寺の下にある尾崎漁港。⇔ |

||||

尾道は坂の町である。海に迫った斜面に沿って町は広がっている。

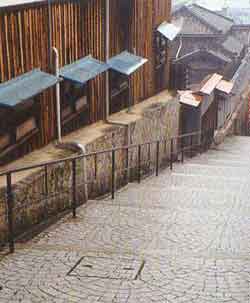

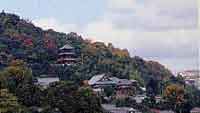

細い路地の坂道、入り組む古い家並みを眺めながら上ってゆく。 「背後には海がある」が、はじめて見た尾道の海は、それが海とはどうしても思えなかった。 ちょうど正面には向島があるために、海は水道となり、市街の高台から眺めると、まるで大きな川のように見える。 もともと波静かな瀬戸内海ではあるのだが、尾道水道の海はさらに穏やか。 向島との間を行き交うフェリーが、とてものんびりした感じで、この静かな内海を航行していた。 この尾道水道そのものが、天然の良港なのだ。 古くから瀬戸内海を行き交う船は「風待ち」「潮待ち」によくこの尾道水道を利用した。 尾道の繁栄は、平安時代の嘉応元年(1169)、備後国内にある高野山の荘園で獲れた米の積み出し港として港が整備されたことにはじまるという。 その後は、対明交易や北前船航路の寄港地として、瀬戸内海でも有数の港となる。交易により巨万の富を築いた豪商も生まれた。 長い坂道をさらに登る。坂の上、緑に包まれるあたりまでくると多くの寺 浄土寺の下にある尾崎漁港。尾道は幸多き漁師町でもある 斜面の家々とともにある寺々に出合う。 尾道は「寺の町」ともいわれる。これだけ仏閣が多いのは、長い港の歴史とともに、交易で儲けた豪商たちが盛んに寄進したためもある。 当時の帆船での航海は、つねに遭難の危険と背中合わせ。北前船のもたらす富は計り知れないが、反面、船が沈めば財産をすべて失うという危うさもはらんでいた。商人たちも、仏の加護を祈ったのだろう。 数ある寺々のなかで、「千光寺」は随一の古剃。舞台造りの本堂からは、尾道の町並みや水道はもちろん、遠く瀬戸の島々が一望できる。境内にある竜宮造りの鐘楼はこの町のシンボル的存在だ。鐘の音が尾道水道に鳴り響く・・・。 かって危険な海へ船出していった船乗りたちには、この鐘の音が、航海の安全を祈ってくれる心強い響きに感じられたことだろう。 尾道ラーメン:近年では、小魚でだしをとったしょうゆベースのスープに背脂入りの「尾道ラーメン」が人気。 また、山が海に迫る尾道で港町を一望したいなら、「千光寺ロープウエイ」を利用して「干光寺公園」へ。展望台からは尾道の町と瀬戸内海、天気がよければその向こうの四国の山々まで見ることができる。 |

||||

←聖徳太子の創建といわれる浄土寺。本堂と多宝塔は国宝 ⇒ 尾道は坂の町。それぞれの道に風情がある。坂を楽しみながら、のんびりと寺めぐりをしたい 芸備の道 安芸門徒 |

||||

富田常男の小説「姿三四郎」のモデル西郷四郎は晩年、病気療養の為尾道(浄土寺の末寺吉祥坊)に移り住む。明治時代、講道館の四天王と呼ばれた柔道の達人、小柄な体躯でしたが、その特技「山嵐」の大技は天下無敵といわれ、当時の人を感動させました。西郷四郎は、慶応二年(1866)、会津藩士志田貞二郎の三男として生まれる。明治十五年(1882)、講道館に入門し、次の年、富田常次郎と共に、講道館史上最初の初段になる。明治十七年、西郷四郎は元会津藩家老西郷頼母(たのも)の養子となる。正確には、西郷四郎と名乗るのは、この時から。明治十九年八月、五段に昇進する。 学習院の英語教師だった嘉納治五郎(1860-1938)が、明治十五年(1882)五月、東京の下谷北稲荷町の永昌寺に開いた道場。 富田常男の小説「姿三四郎」のモデル西郷四郎は晩年、病気療養の為尾道(浄土寺の末寺吉祥坊)に移り住む。明治時代、講道館の四天王と呼ばれた柔道の達人、小柄な体躯でしたが、その特技「山嵐」の大技は天下無敵といわれ、当時の人を感動させました。西郷四郎は、慶応二年(1866)、会津藩士志田貞二郎の三男として生まれる。明治十五年(1882)、講道館に入門し、次の年、富田常次郎と共に、講道館史上最初の初段になる。明治十七年、西郷四郎は元会津藩家老西郷頼母(たのも)の養子となる。正確には、西郷四郎と名乗るのは、この時から。明治十九年八月、五段に昇進する。 学習院の英語教師だった嘉納治五郎(1860-1938)が、明治十五年(1882)五月、東京の下谷北稲荷町の永昌寺に開いた道場。柔術を集大成し、単なる技術の練習だけでなく、道を重んじ道を広めるという意味から「道を講ずる館」、すなわち講道館と命名したもの。嘉納治五郎は、生涯、教育特に体育教育に力を注ぎ、旧制高校の校長を歴任、日本最初の国際オリンピック委員に就任している。  ⇔日展評議員今城国忠の手になる西郷四郎の銅像。 銅像のあるところを少し東へ行くと、浄土寺へ出ます。 富田常次郎(1865-1937)は、神戸御影の富裕な造り酒屋だった嘉納家に、治五郎のご学友として奉公する。この造り酒屋、清酒「白鶴」はお馴染みの名前。幼少の頃から、病弱だった治五郎と共に、柔術を学び、講道館創設に参加する。この常次郎の子供が、「姿三四郎」の原作者富田常雄。富田常雄(1904-1967)は、昭和十七年(1942)、「姿三四郎」でデビューし、山本周五郎と共に、博文館の作家として、多くの作品を発表する。戦後、「面」「刺青」で、昭和二十四年第二十一回直木賞を受賞。日本映画最盛期、黒沢明の第一回監督作品が姿三四郎。 講道館柔道が、その実力を開陳し、世の注目を集めたのは、明治十九年(1886)の、警視庁武術大会。  当時、警視庁は、警察官に修得させるべき武術を選定せんとした試合だった。この武術大会に講道館代表として出場したのが、西郷四郎。当時、試合時間は三十分という長丁場で、今日の国際的スポーツとしての柔道とは、全く異なり、むしろ果たし合いの様相で、西郷四郎は、得意の山嵐で、楊心流戸塚派の昭島太郎を下す。 当時、警視庁は、警察官に修得させるべき武術を選定せんとした試合だった。この武術大会に講道館代表として出場したのが、西郷四郎。当時、試合時間は三十分という長丁場で、今日の国際的スポーツとしての柔道とは、全く異なり、むしろ果たし合いの様相で、西郷四郎は、得意の山嵐で、楊心流戸塚派の昭島太郎を下す。講道館柔道は、正式に、警察官必修科目として、警視庁に採用されることになる。時の警視総監は三島通庸。会津出身の西郷四郎としては天敵ともいうべき薩長閥の人間であるとともに、福島事件で、自由民権運動を弾圧したことで名高い内務官僚。西郷四郎逝去の地記念碑⇔ 西郷四郎の業績を紹介した掲示板。曰く、西郷四郎先生は、日本柔道界の奇才で、嘉納冶五郎師範が講道館を創設した頃それを助けて日本柔道を大成した人です。小説、映画で有名な「姿三四郎」は先生がモデルでした。大正九年病気療養のため尾道に来て、この上の吉祥坊(浄土寺の末寺で現在は廃寺)に仮寓し、養生につとめていましたが大正十一年十二月二十三日五十六歳でなくなりました。 昭和四十六年晩秋 西郷四郎先生五十回忌追悼法要委員会 明治二十二年(1889)、西郷四郎は、嘉納治五郎が文部省から海外視察に派遣された際には、講道館の師範代をつとめた。しかし、明治二十三年(1890)、富田常次郎、山下義韶、横山作次郎と並んで講道館四天王の一人に数えられながら、西郷四郎は忽然と講道館を去り、一説には中国に渡り、修行の傍ら軍事探偵のようなことをしていたといわれる。後、九州にて結婚生活を送るも、病を得、療養のため、大正9年(1920)尾道に妻子とともに来て、浄土寺の近く、吉祥坊に住み大正11年(1922)そこで亡くなりました。 |