いつの時代も変わらず海上交通の要衝として、華の時に思いを馳せる…山口県下関市 ⇔「関門橋」。海峡越しに本州・下関(上)と九州・門司をつなぐ 元気のでる館 >各地をご案内 >山口県下関市 アクセス JR山陽本線下関駅下車/中国自動車道下関lCより約10分 問い合わせ先:下関市役所観光振興課 ℡0832-31-1350 |

|||||||

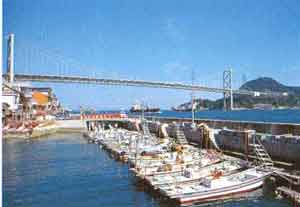

瀬戸内海から日本海へ、最短で安全に抜けようとする船は、必ずこの海峡を通らねばならず、大和朝廷の使節も、平清盛の交易船も、みなここを通って大陸をめざした。 地名に「関」が使われ出したのは鎌倉時代、ここに船舶の通行を管理する関所が設けられてからのことである。明治時代の末までは「下関」ではなく、「赤間関あかまがせき」と呼ばれていた。 交通の要衝は海の難所でもあった。 「壇之浦」あたりの潮流は速い。栄華を極めた平家一門は、その潮流を利用して攻勢をかけた源氏の軍勢に敗れここで滅亡した。その壇之浦を望む地に、平家と運命をともにした安徳帝を祀る赤間神社がある。朱色の社殿が美しい。瀬戸内海と日本海を行き来する船は、赤間関に必ず寄港した。また、室町時代末には中国地方を治めた大内氏が、この港を拠点に大陸との交易を行っている。当時は堺や博多に匹敵する日本を代表する国際貿易港だった。 明治維新の後、蒸気船の時代になってもこの港の重要度は変わらない。朝鮮半島を日本が統治したころ、下関は、東京と京城(ソウル)を結ぶルートの要地である。下関駅と下関港は直結し、列車を下りた乗客は釜山港行きの連絡船にスムーズに乗り換えることができた。戦前、下関と朝鮮半島の釜山を結ぶ「関釜連絡船」は、北海道~本州間の「青函連絡船」と並び、国内航路の大動脈だった。 現在の下関港を眺める。 韓国の釜山へ向かうカーフェリーが発着し、それよりもひとまわり大きなフェリーも見える。あちらのはうは中国大陸の青島へ向かうものだという。港の周辺にはハングルの看板を出した商店や韓国料理店などが並び、国際色も豊か。日本有数の老舗国際貿易港は、今も変わらず健在だった。 唐戸の洋館街 明治以降、欧米との交易が盛んとなった下関には今も当時のハイカラな洋館が数多く残っている。旧秋田商会ビルは、下関の観光情報センターも備えているので、まずはここに立ち寄ろう。下関最古の西洋建築で、いまだに現役の郵便局として使用されている南部町郵便局は1900(明治33年)の建造。他にも旧宮崎商館、赤レンガの旧英国領事館など、見どころば多い。洋館街へは下関駅からバス10分  ←関門橋を望む壇之浦漁港。 ←関門橋を望む壇之浦漁港。「フク」の水揚げ日本一、下関の港と関彦橋でつながる彦島。島の西にある南風泊(はえどまり)は、日本の天然「フク」(下関では「フグ」とにごらず「福」にかけてこう呼ばれる)の水揚げの約8割を誇る。世に知られる「下関のフク」の大本だ。 「ふく楽舎」ではフク料理体験とおいしいフクが楽しめる。「ふく楽舎」10時~17時 第1・3月曜休(祝日の場合は翌日) 問い合わせ℡0832-67-4998 彦島沖の船島(巌流島)。武蔵の決闘で有名⇒ |