「本間さまにはおよびもないが、せめてなりたや殿様に」と唄う…山形県酒田市 ⇔現在の酒田港 元気のでる館 >各地をご案内 >山形県酒田市 アクセス JR羽越本線酒田駅下車/山形自動車道酒田ICより約10分 問い合わせ先: 酒田市役所観光物産課 ℡0234-26-5759 |

||||

「本間さまにはおよびもないが、せめてなりたや殿様に」という俗謡が流行るほどに、酒田の豪商・本間家が栄

酒田は戦国時代末期から日本海側の重要な港町、堺や博多などと同様、有力商人による自治の伝統もあった。そして江戸時代初期に河村瑞賢(ずいけん)が西廻り航路を開くと、酒田は最も重要な港のひとつとして栄えることになる。北海道から日本海、瀬戸内海を経て大坂へ。さらに大坂から紀伊半島を回り江戸に至る800里の全国規模の流通ルートにより、庄内平野の米は全国各地に運ばれ、酒田には各地から豊富な物資や人が移入した。 江戸時代の「酒田港」をめざして最上川の河口のほうへ歩く。 途中、白壁と黒い板張りの巨大な土蔵が連なる眺めがある。 これが酒田のシンボル「山居倉庫」。⇔ 明治時代に建てられた米の取引倉庫で、庄内平野で作られた米はすべてここに集められ、北前船によって全国各地に運ばれた。倉庫は今も現役である。さらに歩く。最上川の河口付近に小さな山というよりは丘がある。名を日和山(ひよりやま)という。かつての酒田港の利用者にとつては重要な山だった。寄港した千石船の船頭たちは、毎朝、この山に登って雲行きや風向きを調べ、船出を決めたという。今も風の方向を定める「方角石」が残っている。 現在の日和山は公園として整備され、園内の池に実物の2分の1サイズの千石船がある。これは各地に縮小復元されている千石船のなかで最大とか。さて、日和山からかつての酒田港があったあたりを眺めてみる。さすがに最上川は東北地方有数の大河とあって、河口ともなればその川幅はかなり広い。しかし、北前船の最盛期には「入船千艘、出船千艘」といわれるほどのにぎわい。これでも手狭だったという。河口に千石船がひしめく情景が目に浮かぶ・・・。 |

||||

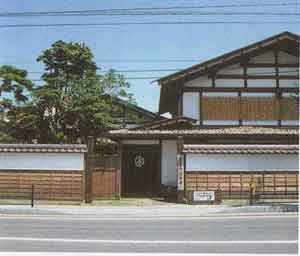

←「山居倉庫」がかつてをしのばせる ⇒ 「本間家旧本邸」。 当時「日本一の大地主」といわれた |