|

<第59番札所 金光山 国分寺>本尊◎薬師瑠璃光如来

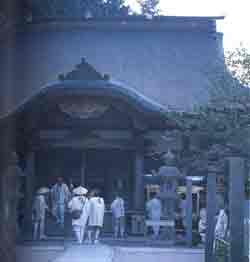

広々とした境内を行きかうお遍路さん正面が本堂。国分寺として七堂伽藍の壮大な寺の往時がしのばれます。

御詠歌

守護のため建てて努がむる国分寺

いよいよ恵む副綴りけり

46番浄瑠璃寺〜まで |

|

|

<第六十番札所 石鑓山 横峰寺>本尊◎大日如来

斜面に大師堂と向かい合って建つ本堂

開基は修験僧の開祖、役行者小角。白矩2年(651)、小角が石鎚山頂で修行しているときに蔵王権現の姿を見て、その姿を石南花の木に刻んで開山したという。大同年間(806〜810)には、大師が当山を訪れて大日如来を刻み、小角の刻んだ像をその胸におさめて安置したと伝わる。その後、寺は石鎚神社の別当寺とされたが、明治期の神仏分離令で、石鑓山西遥拝所横蜂社となり、明治42年には槙峰寺に戻った。

御詠歌

たて横に峰や山辺に寺たてて

あまねく人を救ふものかな

|

|

|

<第六十番札所 石鑓山 横峰寺>本尊◎大日如来

西日本最高峰の石鎚山(1982m)の中腹、標高700mのところに横峰寺があります。急斜面のつづく難所のひとつですが、深山の空気を吸いながら登っていくと、山ふところにいだかれるという言葉がぴったりでした。横峰寺は四国霊場中、3番目に高いところにあり、冬は雪に埋もれ、参道にはつららがぶら下がります。厳しい季節のあと、山の空気がゆるむ初夏。木々の芽吹きとともに、桜や石南花(しゃくなげ)が境内で咲き誇り、その様子を「山がうれしそう」とは寺の人の弁です。 やがてお堂から、彼らの読経が聞こえてきました。張りのある声がとぎれることなくつづき、滞りなく参拝します。厳しくても、きびきびとした動きで、皆、笑顔なのには驚きました。

横峰寺の仁王門から600mのところに、番外霊場の星ガ森があります。早春に訪れたときは、林道に雪が残り、寒気がほおを刺す冷たさ。そこに人の背丈ほどのかねの鳥居があり、前方に雪をかぶった霊峰石鎚山が見えました。お大師さんは、ここで星祭の行を修されたというのですから、すごいのひと言です。杉の木の根元に、大師像が祀られた石室があり、お地蔵さんも並んでいます。

そばに竹ぼうきが2本あり、掃除が行き届いていました。四国の山奥に至るまで、大師を慕う人々がいることを実感しました。 |

横峰寺の仁王門 |