<四十六番札所 医王山 浄瑠璃寺>本尊◎薬師如来

仏足石 裸足で立ち健脚よ交通安全を祈願します。

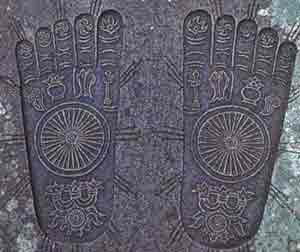

「仏足石」は知恵や技能に、「仏手指紋」は心身と文筆にご利益があり、「説法石」は腰掛けると心が洗われるなど、当寺にはご利益石が揃っています。

仏足石のほか仏手石もあります。

松山市内を巡る遍路みち

山岳修行の場、霊峰石鎚山を後にして、久万高原から三坂峠にさしかかる頃には平野の向こうに広がる瀬戸内海に安堵を覚えると言います。46番浄瑠璃寺はそんなお遍路さんを迎える松山市内最初の札所です。

御詠歌

極楽の浄瑠璃世界たくらえば

うくる苦楽はむくいならまし |

| 仏足石 |

|

|

|

<四十七番札所 熊野山 八坂寺>本尊◎阿弥陀如来

第四十六番札所から八坂寺まではおよそ1km弱の道のり。札所間としては、最も近い道のひとつといえるでしょう。 寺の入り口には、赤い橋と山門が一緒に造られています。中に入ると右が納経所と本坊です。石段の途中に鐘楼、上がりきったところに、本堂、大師堂があります。いつもきれいに掃除された本堂前は、大きな波紋がくつきりと描かれています。晴天の日は白くやわらかいライン、

雨上がりには黒く太いラインに見え、寺を撮影するとき建物の表情を変える効果も。

境内には、四季折々の花が咲きます。特に春先、寺は色とりどりの花に埋もれ、それはみごと。晩秋には、大きなみかんも実ります。

御詠歌

花をみて歌よむ人は八坂寺

三仏じょうの緑とこそきけ |

| 大師堂を参拝する遍路の一行 |

|

|

|

<四十七番札所 熊野山 八坂寺>本尊◎阿弥陀如来

八坂寺から1kmほど行ったところに、かつて栄えた四十八カ寺の末寺のひとつ、四国別格霊場第九番札所の文殊院徳盛寺があります。ここは四国霊場巡りの元祖、衛門三郎(えもんさぶろう)が住んでいたと伝わる場所です。強欲、非情な彼は、托鉢に来た弘法大師に非情な仕打ちをし、鉢をたたき割りました。すると鉢は八つに割れ、以後8人の子どもが次々と病死してしまいます。衛門三郎は自分の悪行を悔い、大師のあとを追って八十人カ所巡りを始めたのです。

静かな境内には、本堂と大師堂が並んで建っています。その前に、遍路装束の衛門三郎と妻 の像があります。そこから300mほど離れたたんぼの中に、直径約15m、高さ約2・5mの盛り土をした塚があります。古木が枝葉を広げ、まるで塚と横のお地蔵さんを守っているように見えました。同じようなものが全部で八つあり、総称して八塚群集古墳といいます。衛門三郎の子どもを祀っているとの説があるそうですが、定かではありません。 |

| 山門には仁王門がわりの赤い橋がかかる |

|

|

|